党的十八大以来的十年,是党和国家历史上极不平凡的十年,也是西藏农牧学院踔厉前进、奋发有为的十年。这十年,学校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于西藏工作、教育工作的重要讲话、重要指示、贺信回信精神,牢记嘱托、感恩奋进,全面落实自治区党委、政府决策部署和教育厅工作要求,学校教育事业迈出了新步伐、展现出新气象、取得了新成效。

作为西藏唯一一所集农工理管学科于一体、行业特色鲜明的高等农业院校,自建校以来,学校始终坚持“为地方经济发展服务”的方针,深入贯彻实施创新驱动发展战略,坚持面向科技前沿、面向经济主战场、面向国家和自治区的重大需求,充分发挥学科、与西藏经济联系紧密、人才比较密集的优势,主动融入乡村振兴和产业发展主战场,合理配置研究力量,不断开拓创新、砥砺前行。十年间,学校在科学研究上硕果累累,为努力推进特色鲜明的高水平大学建设注入了强劲动力,为科技报国、生态报国提供了重要支撑。

多渠道立项基本实现

自治区科技厅厅长赤列旺杰调研学校承担的“隆子黑青稞增产增效关键技术研究与示范”项目

十年来,学校基本实现多渠道立项的格局,获得各级各类科研项目立项资助922项,累计到位经费3.4亿元,其中纵向科研经费占比80%。在各类获批项目中,国家科技支撑课题3项,资助经费1764万元;国家重点研发课题3项,资助经费859万元;科技部农业科技成果转化资金项目4项,资助经费360万元;国家自然科学基金112项,资助直接经费4887万元。从2012年到2019年,西藏共获得国家自然科学基金批准立项214项,西藏农牧学院就有94项,立项数占全区43.9%。至此,学校已连续23年获得国家自然科学基金立项资助。这十年,学校在自治区重大专项立项方面也取得历史性突破,“藏猪高效生产与产业化应用关键技术研究与示范”项目获得自治区重大专项立项资助,资助经费1950万元。多渠道立项格局的实现,充分证明了学校的科研力量和科研水平,在基础研究和应用研究方面达到了区内领先水平。

特色亮点更加凸显

这十年,学校深度参与青稞增产、牦牛育肥、藏猪产业发展、藏药材驯化育种、茶叶种植、青藏高原综合科学考察、那曲植树、巨柏移植、中药栽培、牦牛常发传染病综合防控关键技术、西藏青稞病虫害生态防控关键技术研究、畜禽疫病防治、特色林果资源利用、古树名木调查、高寒草地恢复等重点项目,形成了具有西藏农牧林特色的具有很高显示度的系列研究成果。

自治区科技厅副厅长钟国强 西藏农牧学院院长娄源冰现场见证西藏首例体细胞克隆藏猪诞生

藏猪研究中心于2020年成功克隆出西藏第一例体细胞克隆藏猪,填补了西藏在这一领域的空白,为西藏藏猪种质资源永久保存提供了有力保障。

国家重点研发课题“民族特色工业化食品加工关键技术与装备开发”,课题组针对民族地区乳制品工业化程度低,品质控制差等难题,开展了系列基础和应用研究,建立了我国牦牛乳制品工业化研发体系2个,研发牦牛乳制品工业化、标准化加工技术8项,创制乳扇成型机,智能搅拌破乳、酥油提炼一体加工机等核心加工装备各1台(套);研制开发新产品8种,实现了民族特色乳制品机械化、工业化、自动化。特别是研制的智能搅拌破乳、酥油提炼一体加工机,与现有市面上的半自动化设备相比,生产效率提高200%以上,产率提高10%以上。该课题的核心关键技术成功应用在西藏、云南、内蒙古等民族地区,取得了显著的经济、社会和环境效益。

向朱蓓薇院士汇报国家民族食品加工项目开展情况

学校专家与任发政院士一起调研西藏牧民的乳制品制作

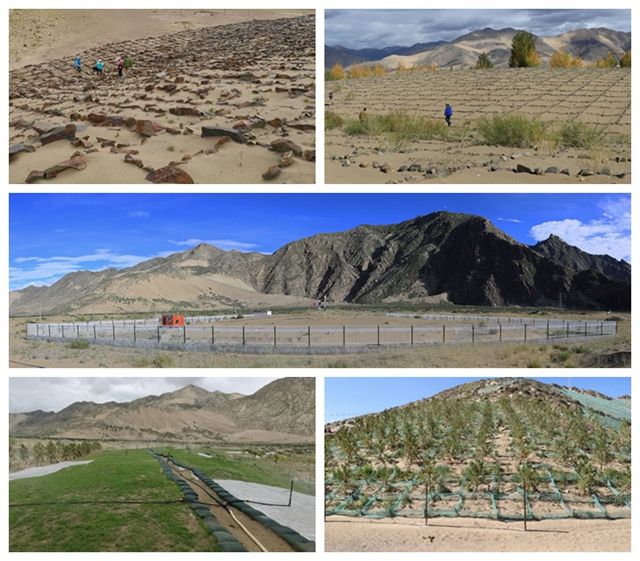

国家重点研发课题“西藏雅鲁藏布江中上游河谷沙化土地综合治理技术”课题组针对西藏雅鲁藏布江中上游土地沙化现状,采用遥感与地面调查相结合的监测手段,系统分析了该流域沙化土地的空间分布特征,探索了沙化形成机理,揭示了原生植物群落的结构和特征,筛选出不同区域较适宜的沙生植物,集成研发了5种综合防沙治沙技术模式,建立了4处生态监测点,培育了8万余株苗木进行示范,示范面积达到16818亩,示范区物种数增加5-12种,植被盖度提高30%-100%,固定移动沙丘面积平均超过80%,为西藏雅鲁藏布江流域的生态保护与沙化治理提供了新的技术模式。

科技成果多元转化

这十年,学校获得授权发明专利31项、实用新型专利104项、外观设计专利2项、软件著作权22项,地方标准2项,地方品种1项。在各地市建立10余个科技成果示范基地,为20余家企业长期提供技术支撑。与西藏扎禧德乐健康科技有限公司(百盛药业集团)和西藏赤董尼玛实业有限公司2家公司签订技术转让、配方及加工工艺许可使用合同。西藏野桃果汁饮料生产技术、藏区牧羊犬驱虫饼干及其制备方法的成功转让,有效助力藏区特色产业发展,助力巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。

社会服务全方位辐射

这十年,学校在特色产业扶贫、生态扶贫、增强西藏深度贫困地区“造血功能”、拓宽贫困群众增收渠道方面取得了显著成绩。

藏猪研究协同中心主动融入脱贫攻坚主战场,协助各级部门将藏猪打造成西藏重要特色农产品支柱产业,有效带动区域经济发展和农牧民增收,推动我区农牧业现代化建设和加快农牧民脱贫致富奔小康的步伐。

班戈人工种植草地团队以那曲市班戈县草地生态恢复为出发点,以生态扶贫为落脚点,开展退化草地恢复工作,2018-2019年在班戈县巴木错湖边采用多种手段恢复退化草地,开展退化、沙化恢复示范草地72亩,草地盖度由恢复前的5%恢复到36%。在班戈县国营万亩草场恢复退化草地10余亩,草地盖度由0%恢复到58%。通过为期2年的草地生态恢复建设已完成班戈县30户贫困牧民牧场恢复重建工作。

草莓种植团队经过近1年的传帮带,帮助林芝市米林县村民成立了朗多村草莓种植农牧民专业合作社,带动该村12户农牧民种植草莓,示范种植的6个大棚草莓,总产量达5400斤/年,销售收入达21.6万元。

黑青稞增产增效关键技术研究团队从2018起在山南市隆子县隆子镇通过改良土壤碱性环境、使用新型播种机械,实施精量播种技术,实现了黑青稞出苗率由不足50%提高到95%,倒伏率70%以上降到10%以下,产量不足200kg/亩提高到300kg/亩,每亩净增产100kg,净增收500元/亩,使当地群众增加现金收入约25.0万元,人均年增加收入870元。

丰硕成果助力学科建设和人才培养

十年逐梦奋进,十年共谱华章,学校在高原特色的农、牧、林、水等领域的理论研究与实践方面积累了大量成果,从而大大增强了社会服务功能,促进了人才培养。

十年间,学校获得国家级科技奖1项、省部级科技奖23项;发表北大核心及以上级别学术论文1334篇,其中在国际顶尖期刊《Science》上发表观点文章1篇、SCI收录171篇、EI收录48篇、CSSCI 收录15篇、SSCI和CPCI收录各1篇、北大核心期刊1097篇,出版学术专著39部。成功获批高原森林生态教育部重点实验室1个、西藏特色农牧资源研发省部共建协同创新中心1个、西藏林芝森林生态系统国家定位观测研究站1个、自治区科学技术厅重点实验室3个、新增自治区教育厅高校重点实验室6个。

如今,学校“产、学、研”相结合的办学模式已逐步形成,团队发展、平台建设、科学研究、服务社会、学术交流、科学普及、协同创新和乡村振兴等全链条、全过程科研管理体系与运行机制也逐渐完善,科研工作实现了从自发转向有组织,从单兵作战到团队攻关,从以校内立项为主到实现多渠道立项的历史性转变。

科学研究是高等学校的一项重要职能,展望未来,农院人将继续以科技前沿为指引,赓续红色血脉,矢志创新,服务“三农”,为建设高原特色鲜明、优势学科一流的高水平应用研究型农牧大学书写更加恢宏壮丽的时代新篇章。

(供稿:科研处 审核:潘刚)