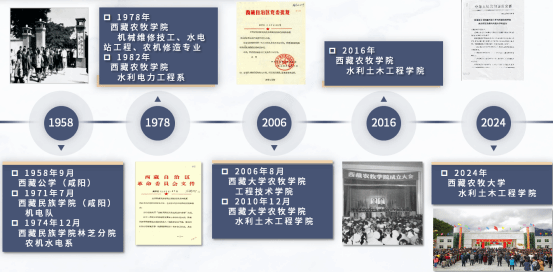

(一)初期成长阶段(1958年-1978年)

水利土木工程学院是西藏高校最早成立的工科院系。1958年筹建于西藏公学,1971年为“西藏民族学院机电队”,1973年由陕西咸阳迁入西藏林芝八一镇,并改名为“西藏民族学院林芝分院农机水电系”,1978年经国务院批准成立“西藏农牧学院”后,为适应西藏社会经济的发展,于1982年停办“机械维修技工”和“农机修造”专业,扩展了水电专业方向,并改名为“水利电力工程系”。

学院办学初期,仅招收机械维修技工班、农机修造班和水电班三个班学生,逐步发展成为以中专、专科和本科专业多层次的办学模式;截止1987年底只有“水电站工程”(教育部1992年统一改称为“水利水电建筑工程”)专业,该专业1993年分解为“水利水电工程建筑”和“电力系统及其自动化”(1984年以前称为“电力发输配电”)专业。

(二)稳步发展阶段(1979年-2000年)

进入上世纪八十年代,根据国家援藏会议确定的“三部四校”(农业部、林业部、水利电力部,西北农业大学、甘肃农业大学、南京林业大学、武汉水利电力学院)对口支援西藏农牧学院精神,武汉水利电力学院先后派出援藏专业教师15人次;同时,先后派送到内地院校进修深造的教师25人次。1994年初中央第三次西藏工作会议后,派遣了大批的援藏干部来帮助西藏建设,我院从1994年6月开始接受河海大学、华北水利水电学院、浙江大学、华中科技大学、西南交通大学、武汉理工大学、武汉大学等院校的援助,先后派出8人次援藏干部,为学院的学科、专业发展、科研平台建设、实验室建设做出了积极的贡献,彻底改变了我院的办学条件。

(三)快速发展阶段(2001年-2016年)

2001年学校与西藏大学合并,组建新西藏大学,2008年新西藏大学进入国家211工程重点建设大学,从此步入211高校建设行列。在国家及自治区政府关心支持下,学校的基础设施发生了翻天覆地的变化,同时为水利土木工程学院的学科专业发展、科研平台建设、实验室建设提供了更加广阔的平台。本科专业由原来的3个增加到8个,建设自治区重点实验室1个,建设了水力学实验大厅1个,本科教学实验室增加到18个,本科学生由原先不足200余人增加至1000余人。随着学科专业的发展,2006年8月“水利电力工程系”改名为“工程技术学院”(二级学院),2010年底又更名为“水利土木工程学院”(二级学院)。

(四)蓬勃发展阶段(2016年-至今)

2016年经教育部批准恢复设立西藏农牧学院。目前,水利土木工程学院建设有水利工程一级硕士点和土木水利工程专业硕士点2个;拥有水利水电工程、土木工程2个自治区一流专业;我院现有各类实验室20个,其中自治区重点实验室2个(西藏土木水利电力工程技术研究中心、高原水力发电实验室);基础及专业实验室18个;拥有西藏自治区冰湖灾害科技创新基地1个;雅鲁藏布大峡谷水循环西藏自治区野外科学观测研究站1个。另有校内农业综合试验场1个(校实习农场);校内实习电站实践教学基地1个;3个校外实习基地(多布电站、老虎嘴电站、奴下水文站)。

学院现有教职工51人,其中教授13人,另有外聘院士2人,依托学院的长江学者特聘教授2人。

基于西藏自治区的高原气象、高原环境、高原地质等“世界第三极”的现状,针对重大工程建设中多变气象水文条件、超高岩土水应力条件、超宽温度变化条件、频发地震、恶劣地质条件等极端条件下的关键科学问题与工程难题开展科学研究。近五年承担科研项目百余项,其中国家基金面上项目4项,国家自然基金区域联合重点项目子课题5项,省级项目28项,发表学术论文100余篇,专利授权51项,获得省(自治区)级科技进步奖7项;第三届全国高校教师教学创新大赛新工科正高组“二等奖”1项;西藏自治区教学成果奖一等奖1项;2023年高等学校水利类专业教学成果奖二等奖1项;获得全国大学生水利创新大赛特等奖1项,一等奖5项;获得全国大学生结构设计竞赛二等奖2项,三等奖11项;获得全国大学生农业水利工程及相关专业创新设计大赛特等奖1项,一等奖1项。

学院办学60余年来,为西藏水利、电力、土木等行业培养了专业技术人员近万人,造就了一批下得去、留得住、用得上、干得好的优秀水电人才。

学院紧密结合国家和西藏自治区发展的战略需求,积极与区外高校、科研院所、企事业单位开展交流合作。与电建集团、三峡集团、国家能源集团、华能、国电等国企、央企建立了以科研合作、实习实训为主要内容的校企合作机制。同时,学院积极与河海大学、同济大学、华中科技大学、南京信息工程大学、上海交通大学、中国水科院、南京水利科学院、长江水利委员会等国内重点高校与研究院开展学术交流与合作。