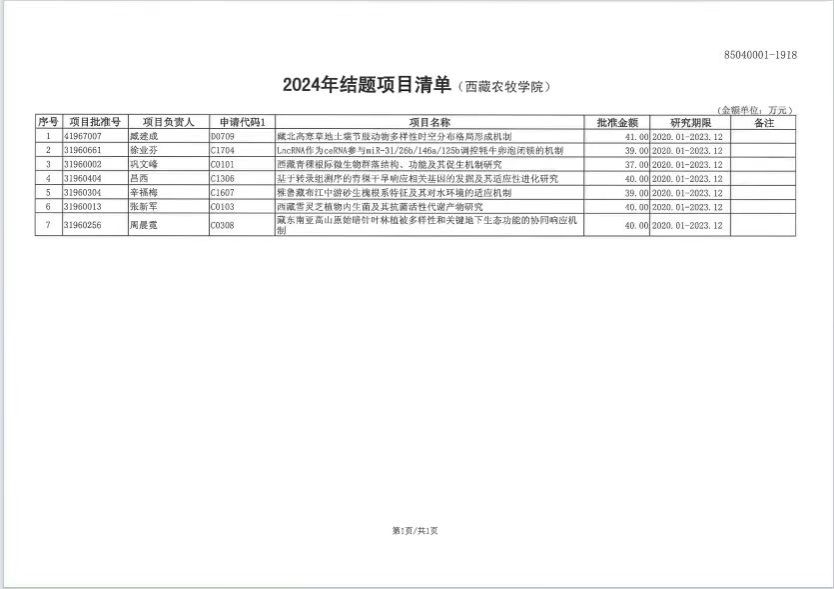

近日,我校收到了《2024年国家自然科学基金资助项目结题通知》(国科金计函〔2024〕50号),由我校承担的七项国家自然基金地区科学基金项目经过严谨的科学研究与实践,现已顺利结题。在国家自然科学基金委的领导下,我校始终秉持“四个面向”的原则,坚持基础研究“两条腿走路”,不断深化基础研究的发展规律和趋势的洞察与实践。秉承科学基金的使命和战略定位,对所承担的研究任务秉持高标准执行力度,以改革创新的精神,确保科学研究工作具有时代性和前沿性。通过不懈的努力和专注的研究,取得了一系列重要的创新理论和成果,为区域的经济社会发展提供了坚实的理论基础和科学支撑。

臧建成教授主持的《藏北高寒草地土壤节肢动物多样性时空分布格局形成机制》项目,通过对不同海拔、灌丛化、高原鼠兔筑巢行为对土壤动物群落结构、多样性指数及相似性研究,探明藏北高寒草地随海拔升高土壤动物类群数、多样性指数和优势度指数在海拔4800m和5000 m形成2个峰值,海拔4800 m可作为其变化过渡型;灌丛入侵增加了高寒草甸个体数、类群数和土壤动物密度;高原鼠兔筑巢所形成的裸露斑块内植被退化和土壤理化性质改变导致裸露斑块中土壤动物多样性降低;结构方程模型表明植被地上地下生物量减少对土壤动物多样性影响最为显著。项目发表论文7篇,其中一级学报3篇、核心期刊1篇、普刊3篇。授权发明专利2项。培养青年教师2名、研究生6名。

徐业芬教授主持的《LncRNA作为ceRNA参与miR-31/26b/146a/125b调控牦牛卵泡闭锁的机制》项目,构建了牦牛卵巢组织闭锁卵泡和健康卵泡的RNA组学表达谱,绘制了四个LncRNA、mRNA竞争性结合miRNA的调控网络(ceRNA机制)轴,发现它们在牦牛卵泡颗粒细胞增殖、凋亡或自噬具有重要作用,解析了其分子调控机制,对于认识牦牛卵泡功能调控机制具有重要科学意义,为有效调控牦牛生殖过程和提高牦牛繁殖效率奠定了基础。项目共发表论文5 篇,其中SCI论文2篇、一级学报2篇、中文核心2篇。申请发明专利1项。培养研究生4名、教师1名。

巩文峰副教授主持的《西藏青稞根际微生物群落结构、功能及其促生机理研究》项目,系统地分析了西藏五个市青稞根际土壤中细菌和真菌群落的特征及其关键性影响因子,通过稀释分离培养方法培养筛选获得了一些优异的根际促生细菌和真菌,具有良好的促生效果。此外,筛选出具有拮抗效果的细菌菌株和溶磷真菌,为植物病害防治和农业可持续发展提供新途径和生物技术支持,有助于提高农作物生产效率和可持续性,为保护生物多样性和推动农业生态系统的优化提供科学依据和实践指导。项目共发表论文3篇,其中一级学报1篇,核心期刊1篇,普通期刊1篇。培养教师1名、研究生3名、在读研究生4名。

昌西副教授主持的《基于转录组测序的青稞干旱响应相关基因的发掘及其适应性进化研究》项目,通过系统收集和保存青稞及大麦种质资源,建立了青稞核心种质圃,结合室内模拟和大田干旱棚两种方法对其抗旱性进行了全面调查和评估,筛选到不同抗旱特性的品系,为青稞抗旱遗传改良提供了重要材料;基于RNA-seq技术结合全基因组关联分析,系统挖掘了抗旱相关基因,初步解析了青稞抗旱的遗传基础;利用双列杂交法获得大量的杂交种后代,为青稞抗旱性数量性状基因定位及品种选育奠定了基础。项目在中文核心期刊上共发表论文6篇,培养青年教师1名、研究生5名。

辛福梅副教授主持的《雅鲁藏布江中游砂生槐根系特征及其对水环境的适应机制》项目,对砂生槐适生区、砂生槐在不同自然水环境下的生理特性、根系特征及人工控制水肥等条件下根系特征和生理特性的响应机制进行了研究,预测了未来全球气候变化下砂生槐适生区区划及关键环境因子,对砂生槐原生生境和水肥等调控研究将有利于其低效林改造及优质壮苗的人工精准栽培。项目共发表论文8篇,其中SCI论文1篇、一级学报2篇、核心期刊5篇,培养青年教师2名、研究生2名。

张新军副教授主持的“西藏雪灵芝植物内生菌及其抗菌活性代谢产物研究”项目,调查了西藏全区雪灵芝资源,从雪灵芝植株及其根际土中分离到具抗菌活性内生菌266株,初步建立西藏雪灵芝抗病原菌菌株资源库。从雪灵芝内生菌和根际菌发酵物中分离并鉴定抗菌化合物56个,其中新化合物7个,初步构建了西藏雪灵芝抗病原菌活性化合物资源库。西藏雪灵芝抗菌菌种资源库和抗菌化合物资源库的建立对于抗生素开发和西藏菌种资源的利用具有重要意义。项目共发表论文9篇,其中 SCI 论文5篇、中文核心2篇、省级期刊2篇。申报发明专利3项。培养青年教师3名、研究生8名。

周晨霓副教授主持的《藏东南亚高山原始暗针叶林植被多样性和关键地下生态功能的协同响应机制》项目,基于藏东南亚高山原始暗针叶林优势群落-急尖长苞冷杉林群落碳库特征、生物多样性特征、土壤微生物数量及多样性特征以及细根生产与周转特征等,从不同水平上对生物多样性与生态功能之间的相互关系进行探索性研究,筛选出能有效地指示不同生态功能的生物多样性功能性状,可为高寒高山森林生态系统生态恢复筛选树种,探索在群落尺度上指示群落生态功能的优良性状组合,以期为西藏亚高山暗针叶林森林群落的碳汇特征研究以及该地区陆地生态系统对全球变化的响应预测提供理论依据和理论基础。项目共发表论文12篇,其中SCI论文7篇、核心期刊论文5篇。培养青年教师2名、研究生4名。

文/图:洛桑曲扎

校审:商鹏、罗红英