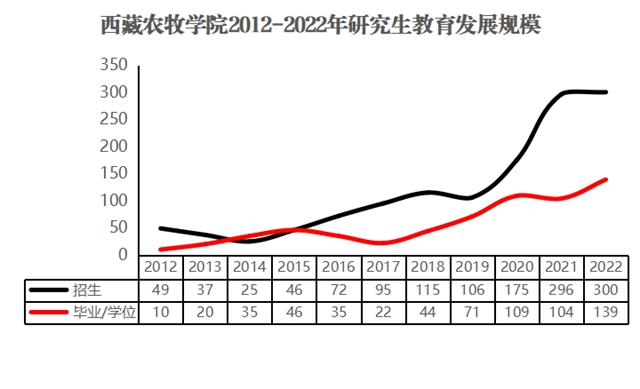

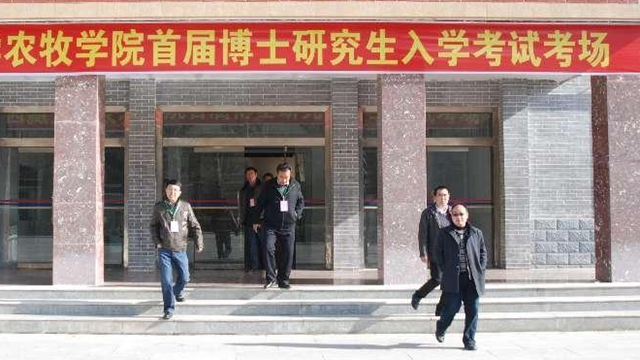

党的十八大以来,学校结合办学特色和实际,大力发展学位与研究生教育,学科专业结构显著优化,学科点数目增加1倍,达到13个学科(类别),获批生态学博士学位授权,研究生招生数量增加6倍,从2012年招生49人增长到2022年的300人。建立起了较为完备的学位与研究生教育体制机制,有力促进了学科发展,培养了一批熟悉高原、扎根高原的高层次人才。

2012年以来,在已有生态学、生物学、作物学、林学等4个硕士学位一级学科授权点,农业专业硕士授权点1个基础之上,新增生态学博士学位授权一级学科1个,新增兽医学、水利工程、草学、植物保护、农林经济管理、食品科学与工程硕士学位授权一级学科6个,新增兽医、能源动力、土木水利和风景园林专业硕士授权点4个,涵盖理工农管四个学科门类。通过31个招生专业招收研究生1316人,其中硕士研究生1291人,博士研究生25人。毕业并授予学位635人,其中硕士研究生620人,博士研究生15人。目前在校生683人,其中硕士研究生673人,博士研究生10人。

优化学科专业布局 建设高原科学技术学科群

紧紧围绕国家重大发展战略,以经济社会建设需求为导向,凝练学科方向,优化学科布局,形成了以“高原农业、高原生态、高原水电”为主线的学科的学科布局。

(一)围绕高原农牧业可持续发展、高原生物资源利用开发、高原生态工程与管理、高原生态安全与优化等开展学科资源整合,建设特色“高原科学技术”学科群,构建农田生态、森林生态、草原生态、湿地生态、流域生态为核心的高原生态学科体系。现已形成作物学、林学、植物保护、草学、生态学、兽医学、食品科学与工程、农林经济管理和水利工程“8+1”特色学科构架。

(二)兼顾学科专业隶属关系和区域经济社会发展实际需求,挖掘学校现有资源潜能,以农业、兽医、能源动力、土木水利和风景园林5个专业学位授权点为依托,聚焦种植业、养殖业、林业等大农、大牧、大林、大水类的发展需要,推进专业进行转型发展,构建植物生产类、动物生产类、资源环境类、水利电力工程类、食品加工类、农林管理类等六个外有产业链内有学科链的专业群,形成以类、群、专业为构架的专业体系建设新模式及“一中心二强化三结合”应用型人才培养模式。

主动适应社会需求 动态调整优化招生结构和规模

主动对接国家重大战略需求和西藏经济社会发展需求,改进完善招生计划分配方式,增强招生计划服务需求的主动性。深入推进招生计划管理和自命题工作改革创新,进一步深化研究生考试招生改革,优化初试科目和内容,强化复试考核,注重综合评价,建立健全更加科学有效、公平公正的多元化招生选拔机制,形成研究生教育规模、结构、布局与经济社会发展相适应的动态调整机制。

推动培养模式改革,提升研究生的创新实践能力

突出立德树人在人才培养的核心地位,分类推进培养模式改革,把思想政治工作贯穿研究生教育教学全过程。将研究生培养与经济社会发展需求紧密结合,着力培养各类创新型、应用型、复合型优秀人才,促进人才培养、科学研究、学科建设与产业发展良性互动、有机结合,着力培养具有历史使命感和社会责任心、富有创新精神和实践能力的高素质人才。

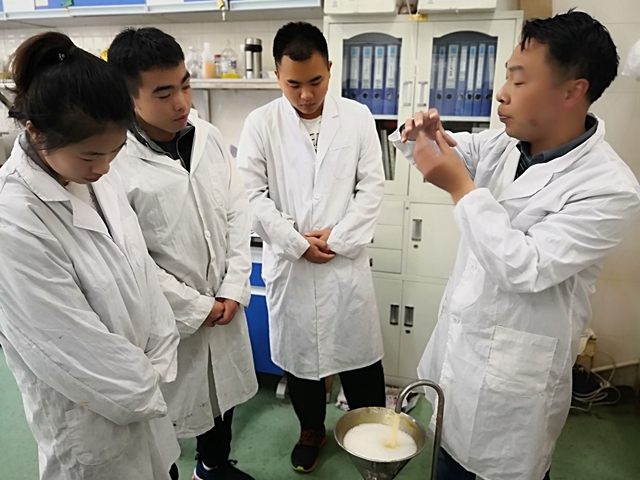

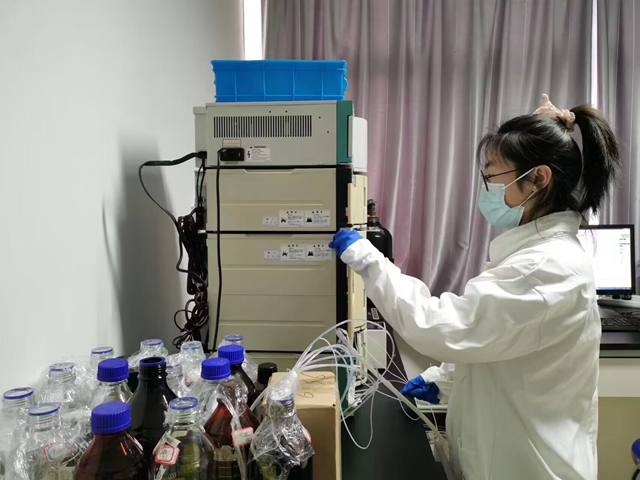

(一)加强学术学位研究生创新能力培养。健全完善研究生培养与科学研究相结合的培养机制。强化问题导向的学术训练,着力提高研究生的原始创新能力。根据学科特点和培养条件,合理确定培养年限,鼓励跨学科、跨机构的研究生协同培养。支持研究生参加形式多样的高水平学术交流。

(二)加强专业学位研究生实践能力培养。依据特定学科背景和职业领域资格要求,分类改革课程体系、教学方式、实践教学,强化与职业相关的实践能力培养。加大行业企业及相关协会等社会力量参与专业学位研究生培养过程的力度,构建互利共赢的应用型人才产学合作培养新机制。

(三)加强研究生教材和课程建设。严格把握教材的思想性,精编细选教材,强化教材的前沿性和针对性。加强课程建设的长远和系统规划,注重不同培养阶段课程的整合、衔接,面向需求科学设计课程体系,突出研究生课程的系统性、前沿性和特色性,将创新创业能力培养融入课程体系。

建立健全质量评价 完善研究生教育监督保障体系

完善研究生教育质量评价机制,建立健全主体多元、多维分类、公开透明的监督保障体系。

(一)健全内部质量保证体系。增强质量意识,以培养方案为抓手,建立与办学目标和定位相一致的质量标准。创新研究生教育管理机制,强化二级学院教育主体作用,实现管理服务重心下移,提高管理服务精细化水平。完善学风监管与学术不端惩戒机制。

(二)强化质量监控。积极推动有关法规及规范性文件的立改废释工作,构建系统完整的制度体系。加强学位论文盲审力度,开展研究生培养质量跟踪调查与反馈。

(供稿:研究生处 审核:杨升)