西藏农牧学院资源与环境学院是西藏高原林业、农业资源与生态环境方面高素质应用型、技术型和复合型专业人才的综合性教学单位。党的十八大以来,资源与环境学院以立德树人为根本,谨遵“博学为农,精业兴藏”的校训,在文化传承、人才培养、科学研究和社会服务上取得了内涵式高质量发展。

资环学院坚持立德树人,坚持“立足西藏、面向高原、服务三农”,传承着“吃苦耐劳、不怕牺牲、自力更生、苦干实干、艰苦创业、无私奉献”的农院“筹建精神”,努力培养着“缺氧不缺精神、艰苦不怕吃苦、海拔高境界更高”,热爱西藏、扎根西藏、奉献西藏,“靠得住、下得去、用得上、干得好”的边疆守卫者和建设者。

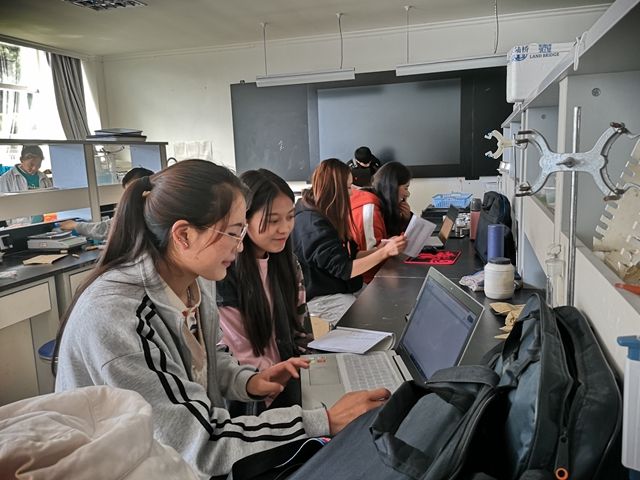

十年来,全日制在校生规模由原来的1248人增加到2022年的1632人,研究生招生也由原来4人/年的探索阶段飞升为85人/年。学生人数的增加并没有降低对学生思想政治教育要求,近年来,涌现了一大批积极关心国家需求,在新冠疫情突发中挺身而出的志愿者,也有“全国向上向善好青年”薛翔炜等优秀学子。

人才培养

2012年资环学院全体教职工62人中,仅有教授2人、副教授14人,博士3人;2022年,在原有2位教授都退休的情况下,发展为全体教职工71人,其中教授5人、副教授25人,博士11人的现状。同时,学院通过与对口援建单位、科学研究协作单位等,组建了一支来自于中科院、中国农科院、中国农业大学、北京林业大学、东北林业大学、浙江大学、河北工程大学、西藏自治区林业调查规划研究院等部门、由60余名专家组成的研究生校外导师、柔性人才、客座教授和专业指导专家团队,保障了师资水平。

办学条件上,资源与环境学院在原有的13个教学实验室基础上,通过整合资源、新建等形式,形成了教学和科研实验室15个(含自治区高校重点实验室2个),实验条件由原来的栽培类、测绘类研究拓展到了树木年轮、光合效能、森林防火、根际生态、适应机理、以及低温发酵菌筛选、碳循环、氮循环等方方面面。

校内外实习基地也由原来14个发展到现在的32个(校本4个,校外28个),实现了所有专业全覆盖;合作建成的4个国家级平台分中心(国家林木种质资源中心、国家花卉工程中心、国家花卉产业技术创新战略联盟、中国植物园联盟)和2虚拟教研室、1个网络课堂平台更为师生与内地共同开展教研、学术研究提供了支持。

通过不懈的努力,资环学院11个本科专业中,1个入选国家一流专业建设点,园林、生态、水土保持与荒漠化防治、农业资源与环境4个专业入选自治区一流专业建设点,获批新农科专项研究项目1项。同时,森林培育二级学科硕士点于2012年升格为林学一级学科硕士点,2021年风景园林专业硕士点获批,更加丰富了办学层次,同时,教学成果获得自治区教学成果一等奖2项,二等奖1项,三等奖1项。

学生创新发展方面,先后有4名本科生、8名研究生获得中国林学会梁希学子奖,学生团队获得全国性科技作品竞赛奖项20余项,其中,李孟凯同学获得的特等奖更是实现了西藏在该竞赛中的突破。通过不断的实践,60余名学生考取了区外高校研究生,也有以杜奎、石利刚、旦增达杰等为代表的创业型优秀学子。

科学研究

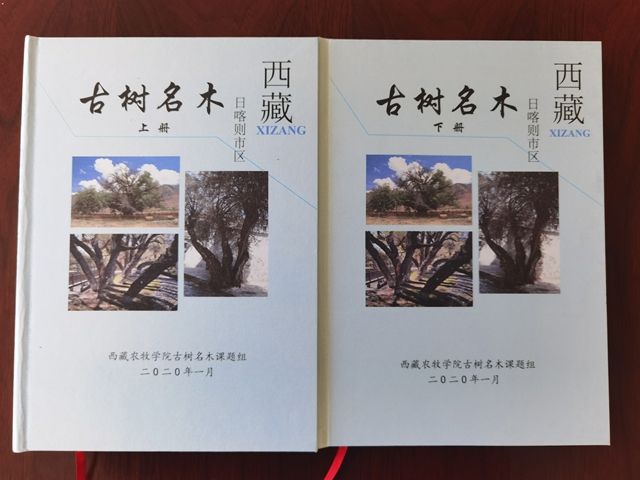

资环学院积极鼓励教师开展科学研究,以科研反哺教学。十年来,学院共承担以国家重大项目、国家自然科学基金项目为代表的国家级项目26项,形成了以年轻教师为主体的研究团队态势。结合科学研究,先后发表科研论文300余篇,出版学术专著4部,校本教材8部,获得专利10余项,形成了以西藏高原生态安全屏障保护与修复,第二次青藏高原科学考察,西藏古树名木调查,全国森林和草原火灾风险普查,西藏乡村振兴产业发展,水电开发沿线植物保护,川藏铁路沿线生态修复,西藏特有资源开发利用为主题的研究格局,为下一步形成高质量、代表性科技成果奠定了基础。

社会服务

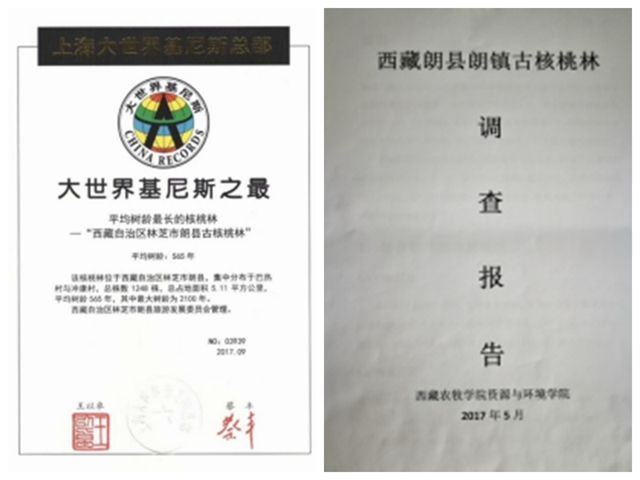

资环学院围绕西藏经济发展需要,以脱贫攻坚、乡村振兴、西藏社会发展为需求,结合特色旅游产业开发、拉萨市南北山造林、中国花卉博览会西藏展区建设、中国绿化博览会西藏展区建设、派墨公路修建、特色植物资源培育、水质分析、林业规划等方面的需求,开展了大量的工作,获得了区内外的好评。其中,波密县波堆桃花谷、朗县核桃大世界基尼斯记录考证成为了典型代表。

十年来,资源与环境学院师生用自己的智慧与汗水,为西藏高原生态安全屏障建设与修复,西藏经济内涵式高质量发展共享了自己的力量。二十大的胜利召开,将进一步鼓励全院师生弘扬伟大建党精神,自信自强、守正创新,踔厉奋发、勇毅前行,为做好西藏“稳定、发展、生态、强边”四件大事而努力,为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗!

(供稿:资源与环境学院 审核:邢震)