从支教到抉择:心之所向在高原

2010年,韩兴昊入选团中央第十二届“西部计划研究生支教团”,从郑州大学出发,来到西藏林芝支教。当他走进校园,看见孩子们清澈又羞涩的眼神,那份初来的不适渐渐被一种责任感取代。他开始学着喝酥油茶、尝糌粑,努力学习藏语,慢慢让自己融入这片土地。

在林芝支教期间,他曾在林芝市第一中学等学校开展高考心理辅导与教学管理工作。一次心理辅导课上,当他问“你们的梦想是什么?”时,教室里一片沉默。

“那一刻我心里很酸,”韩兴昊回忆,“我突然意识到,他们缺的不是梦想,而是机会。”

还有一次,在福利院,他给留守儿童看老家城市的照片。孩子们围拢过来,眼神中闪烁着好奇和惊叹。那一刻,他心里有个声音:“我要留下来,我想为他们做点什么,让他们看到更广阔的世界。”

支教期满后,韩兴昊返回郑州完成硕士学业。毕业时,上海的高校抛来橄榄枝,西藏的同事也发来讯息:“孩子们还记得你。”一边是繁华的都市与安稳的前程,一边是呼唤他的高原与未竟的教育梦。

“去上海,我或许只是人群中普通的一个;回到西藏,我的每一步都可能有意义。”在家人的支持下,他最终带着妻子再次踏上雪域高原,扎根在了西藏农牧大学。

图为2010年韩兴昊及支教团成员前往西藏支教前的合照。图片由韩兴昊本人提供

课堂因地而变,教育因情而生

到西藏农牧大学任教后,韩兴昊第一次真正地长期站上讲台。很快,他发现教学中存在两大难题:学生与教师之间的距离感,以及教材内容与本地生活脱节。

“不能让教材成为学生的‘拦路虎’。”他决定从课堂改革入手——结合学生实际调整教学内容,组织教师研讨、拆解知识难点,用贴近高原生活的例子帮助学生理解;他把复杂的化学原理化为“小台阶”,带领学生一步步登上科学的山坡。

课下,他不再是“高高在上”的老师,而是学生口中的“昊哥”。他常和学生坐在操场草地上聊天,倾听他们讲牧场、聊理想。遇到犯错的学生,他放低语调,耐心沟通。慢慢地,学生们从“听不懂”到“敢发问”,从拘谨到自信。

教学的努力换来了成果——作为西藏农牧大学的化学教研室主任,他带领团队拿下全国高校教师教学创新大赛西藏赛区一等奖、全国三等奖;他本人也多次被评为优秀指导教师。看到学生们从懵懂到勇敢创新,他常笑着说:“他们就像我在高原上种下的一棵棵松苗,正在自己成长。”

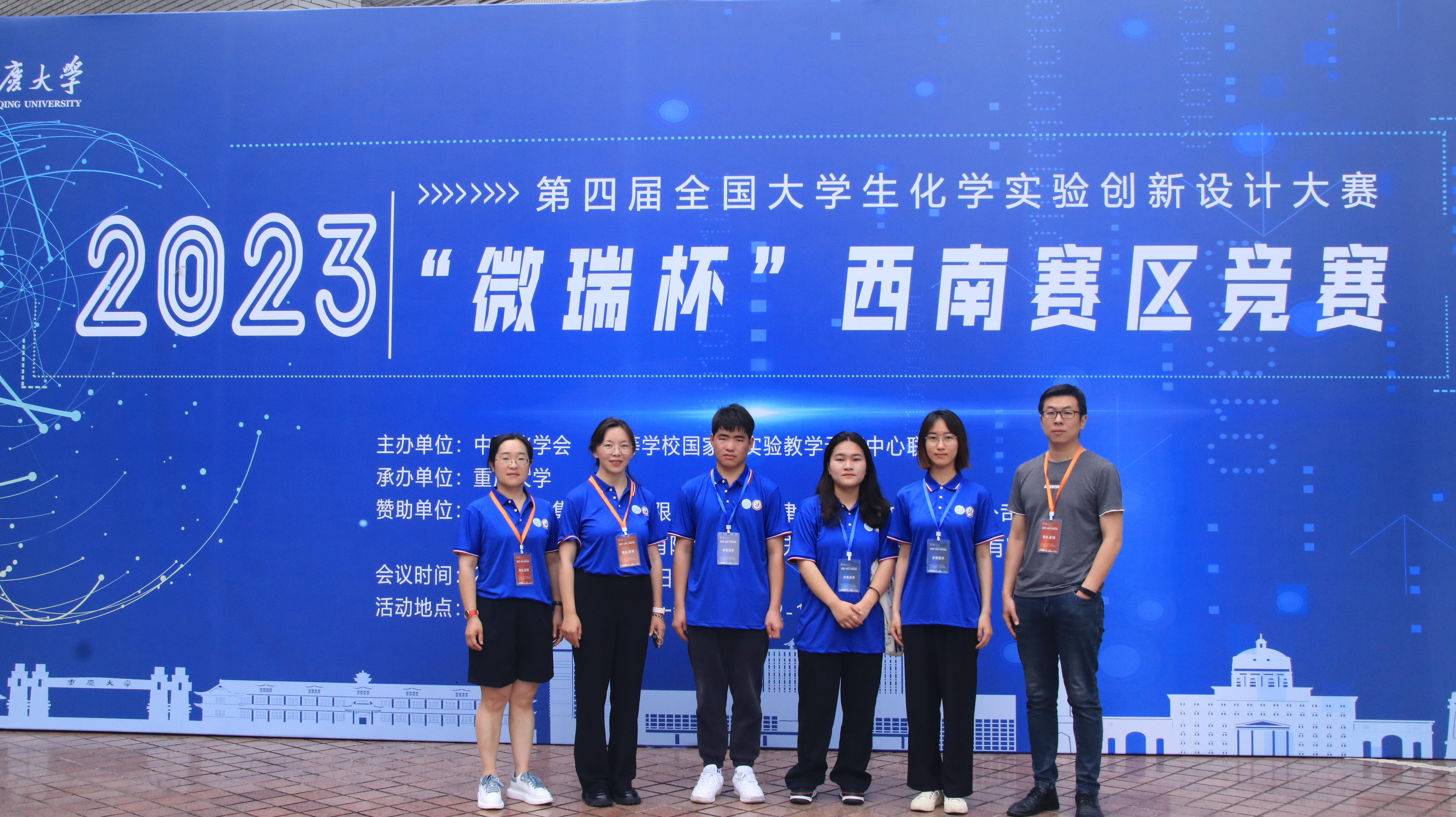

图为韩兴昊带领学生参加全国大学生化学实验创新设计大赛。图片由韩兴昊本人提供

深耕于高原,收获静默力量

教学之外,韩兴昊还将教育的触角延伸到更广阔的高原实践中。他加入西藏农牧大学藏药资源开发利用创新团队,跟随导师研究藏药材科学保护与可持续利用。通过大家的努力,团队不仅获得了“西藏工人先锋号”等荣誉,还获批自治区“珠峰英才”创新团队计划及自治区藏药资源保护与利用重点实验室。同时,他组织教工党员和学生开展科普讲座和思政教育活动,为林芝的中小学学生量身打造科普和思想政治教育课程,既把知识带到了课堂,也有助于培养青少年的创新思维和社会责任感。

在科研与志愿实践的过程中,他也慢慢看到这些年教学的影响在学生身上生根发芽。驻村期间,当地镇长提到一位名叫夏鹏的年轻干部,工作踏实、能力出众——夏鹏正是他曾经教过的学生。韩兴昊愣了几秒,随后笑了:“原来,教育的力量,就藏在他们悄然成长的身影里。”

如今,他已在西藏工作生活十余年。窗外的风仍从群山间吹来,吹动林芝河畔的松林,也吹过他讲课的教室。十载扎根雪域,他早已与这片土地融为一体,像那片松林——静静生长,默默奉献,坚韧而有力。

韩兴昊笑着说:“我希望自己,也能像高山松那样,静静扎根在这片土地上。”

图为韩兴昊代表其科研团队接受自治区总工会表彰。图片由韩兴昊本人提供

图为韩兴昊代表其科研团队接受自治区总工会表彰。图片由韩兴昊本人提供